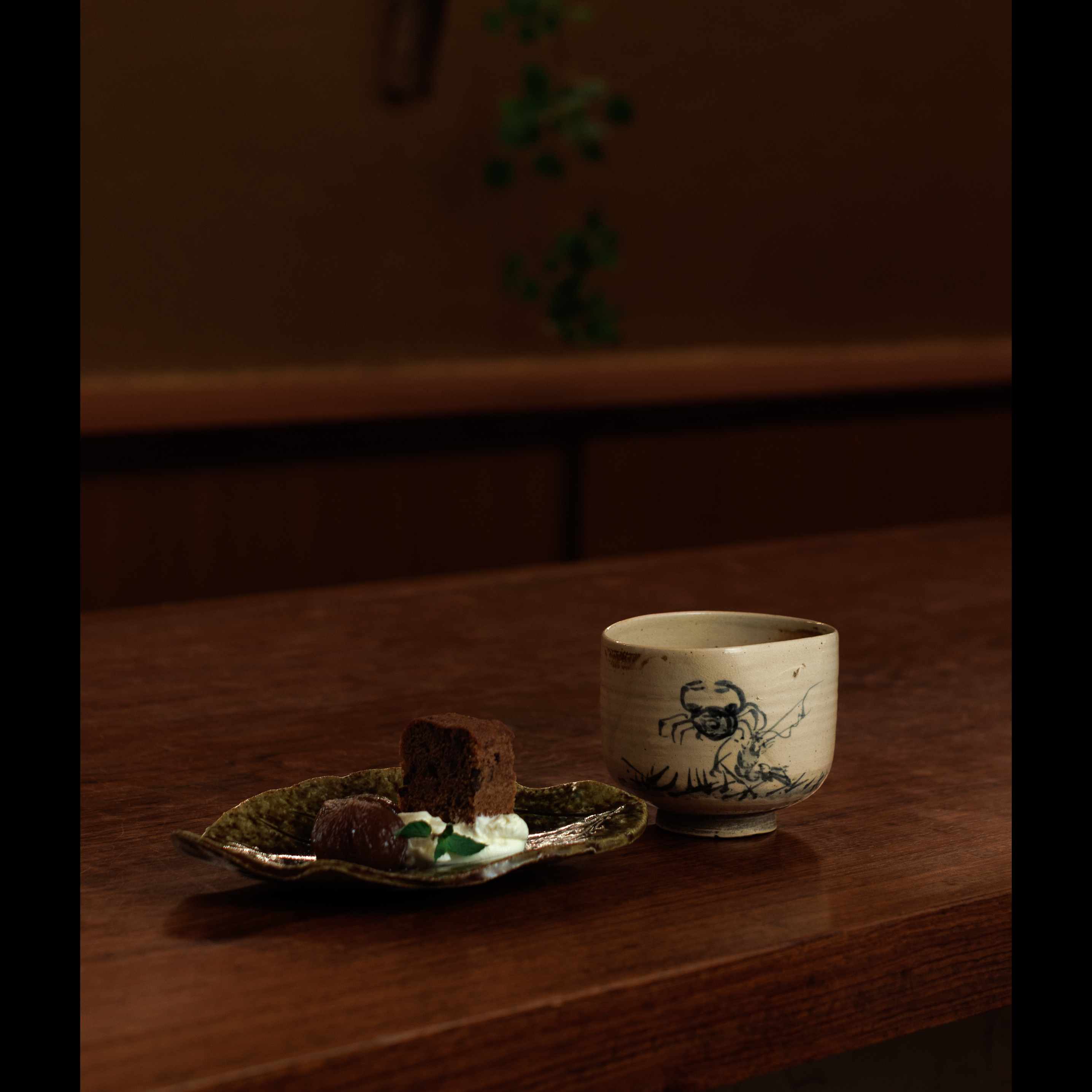

絵御本海老蟹図茶碗 / 魯山人木の葉皿

絵御本海老蟹図茶碗

高:9.0 径:11.3

魯山人木葉皿 五客

高:4.3 径:22.5

企画展「日々好日 – Hibiyokihi」

茶碗と菓子器で味わう十二か月

茶碗と菓子器で味わう十二か月

於 東美アートフェア2025

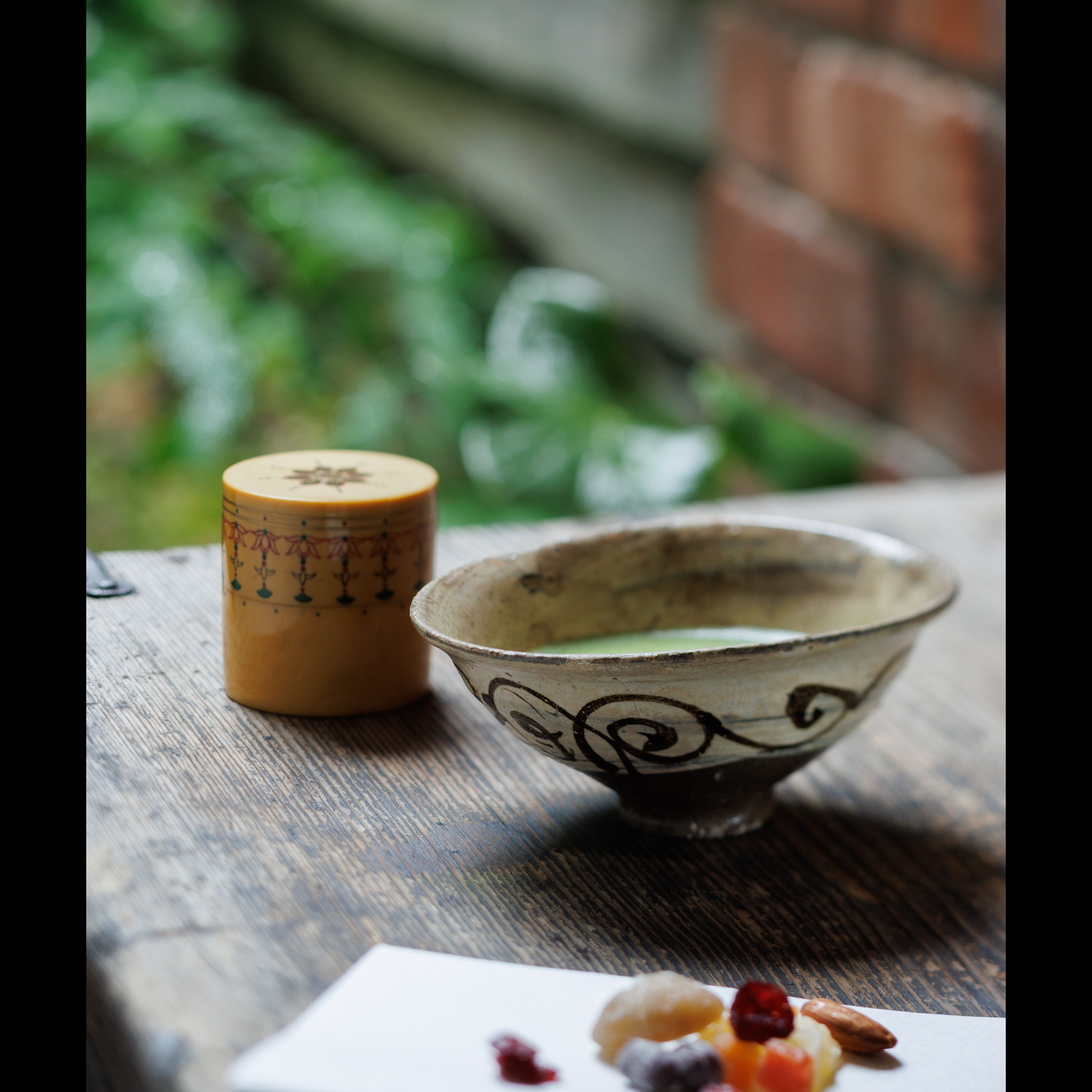

絵刷毛目茶碗 / 象牙瓔珞文合子

絵刷毛目茶碗

高:5.8 径:12.8

象牙瓔珞文合子

高:5.6 径:5.5

企画展「日々好日 – Hibiyokihi」

茶碗と菓子器で味わう十二か月

茶碗と菓子器で味わう十二か月

於 東美アートフェア2025

斗々屋茶碗 石州箱 / 南鐐ヘギ目銘々皿

斗々屋茶碗 石州箱

高:5.4 径:15.0

南鐐ヘギ目銘々皿

企画展「日々好日 – Hibiyokihi」

茶碗と菓子器で味わう十二か月

茶碗と菓子器で味わう十二か月

於 東美アートフェア2025

のんかう黒茶碗 銘:簾 / 唐物独楽盆 本願寺伝来

のんかう黒茶碗 銘:簾 啐啄斎箱

高:7.4 径:12.5

唐物独楽盆 本願寺伝来

高:5.3 径:18.1

企画展「日々好日 – Hibiyokihi」

茶碗と菓子器で味わう十二か月

茶碗と菓子器で味わう十二か月

於 東美アートフェア2025

絵高麗梅鉢文茶碗 / 古染付蓮葉形小皿

絵高麗梅鉢文茶碗 〈東美アートフェア2025図録掲載作品〉

了々斎箱 紀州徳川家伝来Painted Goryeo-Style Tea Bowl

with Plum Blossom Design

高:4.9 径:15.9

古染付蓮葉形小皿 山水人物文

高:4.9 径:15.9

企画展「日々好日 – Hibiyokihi」

茶碗と菓子器で味わう十二か月

茶碗と菓子器で味わう十二か月

於 東美アートフェア2025